光化學反應釜原理:

光(guāng)化學過程(chéng)是地球上普遍、重要的過程之一,綠色植物的光合作用,動物的視覺,塗料與高(gāo)分子材料的光(guāng)致變性,以及照相、光刻、有機化學反應(yīng)的光催化(huà)等,無不與(yǔ)光化(huà)學過程有(yǒu)關。近年來得到廣泛重視的同位素(sù)與相似元素的光致分離、光控功能體係的合成與(yǔ)應用等,更體現了光化學是一個活躍的(de)領域。但從理論與實驗技術方(fāng)麵來(lái)看,在化學各領域中,光化學(xué)還很不成熟(shú)。

光化學反應與一(yī)般熱化學反應相比有許多不同之處,主要表(biǎo)現在:加(jiā)熱使分子活化時,體係中分子能量的分布服從玻耳茲曼分布;而分子受到光激活時,原則(zé)上可以做到選擇性激發(fā),體係中分子能(néng)量的分布(bù)屬於非平(píng)衡分布。所以(yǐ)光化學反應的途徑與產物往往和基態熱化學反應不同,隻要光的波長適當(dāng),能為物質所(suǒ)吸收,即使在很低(dī)的溫度下,光化學反應仍然可以進行。

光化學的(de)初級過程是分子吸收光子使電子激(jī)發,分子由基態提升到激發(fā)態。分子中的電子狀態、振動與轉動狀態都是(shì)量子化的,即相鄰狀態間的能(néng)量變化是不連續的。因此分子激發時的初始狀態與終(zhōng)止狀態(tài)不同時,所要求(qiú)的光子(zǐ)能量也是(shì)不(bú)同的(de),而且(qiě)要求二者的能量值盡可能匹配。

由於分子在一般條(tiáo)件下處於能量較低的穩定狀態,稱作基態。受到光照射後,如果分子能(néng)夠吸收電磁輻射,就可以提升到能(néng)量(liàng)較高(gāo)的狀態,稱作激發態。如果分子可以吸收不同波(bō)長的電磁輻射(shè),就(jiù)可以達到不同(tóng)的激發態。按其(qí)能量的高低,從基態往上依次稱做第一激發態(tài)、第二激發態等等;而把高於第一激發態的所有激發態統稱為高激發(fā)態。

激(jī)發態分子的壽命一般較短(duǎn),而且激發態越高,其壽命越短,以致於來不及發生化學反應,所以光化學(xué)主(zhǔ)要與低激發態有關。激發時(shí)分(fèn)子所吸收的電磁輻射(shè)能有兩條主要的耗散途徑:一是和光化學反應(yīng)的熱效應合(hé)並(bìng);二是通過光物理過程轉變成其他形(xíng)式的能量。

光物理過程可分為輻射弛豫過程和非(fēi)輻射弛豫過程。輻射弛豫過(guò)程是指將全部或部分多餘的能量(liàng)以輻射能的形(xíng)式耗散掉,分子回(huí)到基態的過程,如發射熒光或磷光;非輻射弛豫過程是指(zhǐ)多餘的(de)能量全部以熱的形式耗散掉,分子回到基態的過程。

決定一個光化學反應的真正途徑往往需要建立若幹個對應於不同機理的(de)假(jiǎ)想模型,找出各模型體係(xì)與濃度、光強及其他有關參量(liàng)間的動力(lì)學方程,然後考察何者與實(shí)驗結果的相符合程(chéng)度(dù)高,以決定哪一個是可能的反應途徑。

光化學反應釜研究反(fǎn)應機理的常用實驗方法,除示蹤原子標記法外,在光化學中采用的猝滅(miè)法仍(réng)是非常有(yǒu)效的一種方法(fǎ)。這種方法(fǎ)是通過被激發分子所發熒光,被其他分(fèn)子猝滅的動力學測定來研究光化學反應機理的。它可以用來測(cè)定(dìng)分子處於電子激發態時的酸性、分子(zǐ)雙聚化(huà)的反應速率和能量的長(zhǎng)程傳遞速率。

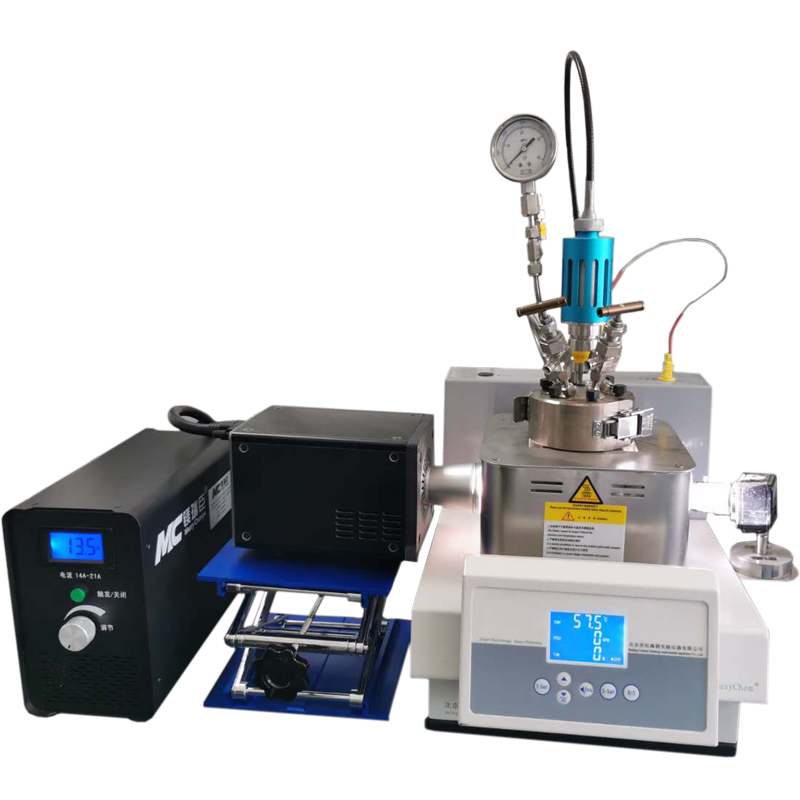

光化(huà)學反應釜

地球與行星的大氣現象(xiàng),如大氣構成、極光、輻射屏蔽和氣(qì)候等,均和大氣的化學組(zǔ)成與對它的輻照情況有(yǒu)關。地(dì)球的大氣在地表上主要由氮氣與氧氣組成。但高空處大氣的原子與分子組成卻很不相(xiàng)同,主要和(hé)吸收(shōu)太陽(yáng)輻射後的光(guāng)化學反應有關。

大氣汙染過程包含著極其豐富而複雜的(de)化學過(guò)程,目前用來描述這些過程的(de)綜合模型(xíng)包含著(zhe)許多光化(huà)學過程。如棕(zōng)色二氧化氮在日照下激發(fā)成的高能態分子,是氧與碳(tàn)氫化物鏈反應的(de)引發劑。又如氟碳化物(wù)在高空大氣中的光解與臭氧屏蔽層變化的關(guān)係等,都是以光化學為基礎的(de)。